La sensibilità dell’orecchio umano considerata nella sua gamma massima, va dai 16-20 Hz ai 16-20 kHz. Questi limiti variano da individuo a individuo e subiscono delle variazioni con l’età.

Ma non solo, l’orecchio umano presenta sensibilità diverse alle varie frequenze, cioè due suoni che hanno lo stesso livello di pressione sonora a diverse frequenze possono provocare una diversa sensazione sonora. Tale comportamento differenziato si evidenzia con la famiglia di curve isofoniche (sotto riportate), le quali riuniscono i punti rappresentanti suoni puri che alle diverse frequenze danno la stessa sensazione uditiva naturalmente, le isofoniche sono curve ricavate statisticamente, e mostrano sommariamente che la zona di maggior sensibilità uditiva è comppresa tra i 1.000 e i 4.000 Hz.

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Il grafico sottostante sta ad indicare che l’orecchio umano percepisce un aumento di volume all’aumentare della frequenza in realtà non è così, guardando il grafico l’0recchio umano percepisce la reale pressione sonora a 1000 KHz

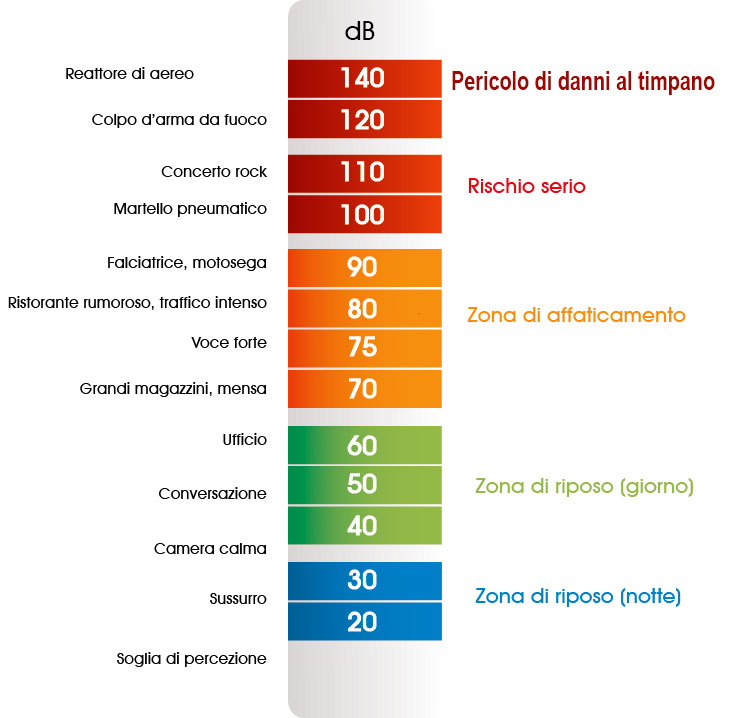

Guarda anche I decibel